中学一年生のいつの頃か、長兄夫婦と姪二人、それに小姑の私五人家族は或る工場で夫婦住込みの賄いの口があって、生家から押し出されるようにその工場の事務所脇の部屋に移り住むことになりました。ある日、私の遊びで危うく火事を起こしかけた事があって、そこには半年も居られませんでした。最早、家族五人の引越しは姪二人とささやかな家財道具を乗せたリヤカーの前を義姉が曳き、後を自分が押して二・三往復の移動で済む程の小さなものになってしまいました。

兄はこの引越しで何もしませんでした。義姉が終戦当時の女性を彷彿させる強さを見せていった一方で、長兄は現実から逃げて行くようになりました。

《昭和34年(1959)頃、向かって左側に不動尊のお堂がある公民館》

《昭和34年(1959)頃、向かって左側に不動尊のお堂がある公民館》

新しい棲家はこれまでの市街地から離れた片田舎の公民館です。月に幾度か近在の人達が寄り合いを開いた時、義姉が後先の仕度や片付けをし、兄がどこかに出て働き、私は学区外から中学に登校を続けました。ここに移ってから一番の不便は何か。勝手に布団を敷いて寝ることが出来ないのです。

当時、公共の建物は古いものが多く畳敷きの和室が中心でした。地域の人達が会合で使用する部屋が私の寝る部屋でした。皆が帰り、片付けが済むまで、私は起きていなければならなかったのです。時には酒宴となって待ちくたびれた自分が隣室の兄家族の部屋で転寝(うたたね)してしまう事もありました。

兄夫婦の仲が次第に険悪になりました。私が中学3年生の時には、最早私が同居していられない状況になってしまいました。自分の身にも重大な不幸が発生します。そして『鬼ッ子』の業が、兄夫婦の不幸に拍車を懸けていったのです。

長兄の不幸は、逆境を克服する術(すべ)を培って育てられなかった事だと思います。父の存命中の食卓でこんな光景が記憶にあります。竈炊きのご飯にお焦げが出来ます。あるいは、残り物の冷や飯があります。これらが長兄を除く下の兄弟妹の割り当てとなります。暖かいご飯にありつくのに関門があったのです。

生卵がおかずに出ます。長兄には1個、私たちは二人に1個です。小椀に分けながらこっちの黄味が少ないとか、白味がまとまって相手の椀にズルッと入ったとかギャーギャー大騒ぎしてる前で、長兄は悠然と自分の食事を進めていました。“おんば日傘”に育てられた長兄は、既に社会人となっていたとはいえ、子供心に羨ましい存在でした。

第二話 (1) 昔の味

子供の頃の遊びや食事の思い出を追憶する事は楽しい事です。よほど痛恨な障害等をを引きずっていない限り、これらの思い出は精神的エキスと肉体的エキスとして、一人々々のパーソナリティーや骨や肉になっていると思います。

骨太に育ったらしい四角顔 三竿

小学校・中学校を通して学校給食を食べたことがありません。生徒は家から持参した弁当を広げます。小学校上級になって、或る二人のクラスメートの弁当の中身をなぜか鮮明に記憶しています。どちらも殆ど毎日同じ内容でした。

A君、のりの佃煮が真中に詰め込まれているだけ、日の丸弁当でなく『ブラックホール弁当』とでも言えるでしょうか。1950年代に日本の一地方の小学生がブラックホールの存在を知る事などあり得ません。今ここで、そんな名前の弁当に仕立ててみました。

クラスの中に、写真家土門拳氏『筑豊のこどもたち』のような弁当を持ってこない子供が、食事中のクラスメートの隣でまんがの本を読んでいたなんて光景は、ありせん。その日の都合で持ってこない(?)くらい。

B君、いわゆる良いとこのお坊ちゃまです。季節の野菜の煮〆め&肉料理&ゆで卵が1個を半分に切って両脇に(決してスライスにしてなかった!)、色彩的にも構図的にも栄養的にも、周りが羨望の目でみて観賞に堪えるお弁当でした。

A君の弁当は特別でした。家で雌鶏を飼って生ませていた家を除き、どこの家でも卵が食卓に上ることが贅沢だった頃の話です。

漁師町の恩恵を目いっぱい受けました。家の周りは繁華街の裏通りで、比較的商家が多いところ、食品を扱う店だけでも、八百屋、魚屋、乾物屋が軒を並べるほどに狭い一角に集まっていました。市場とも違う、数所帯で営むコンビニエンス・ストアーズです。

(そうだ、今のコンビニは掛売りなどしてくれません)

朝、十円玉を握り、小さい鍋かどんぶりを持ってはんぺん屋に行きます。鰯のすり身の具を椀の裏側のようなものに詰めて形を作り、大きな釜の湯にくぐらせて出来上がる黒はんぺんです。出来そこないのクズはんぺんを、持っていった器にいっぱい入れてもらって家に帰ります。さすがに食卓で兄弟が先を争う必要もない量でした。

初夏から夏休みいっぱいにかけて鰹節製造の工場はフル回転です。魚市場で鰹を仕入れる際、力仕事の手伝いをします。アルバイトです。現物支給に、鰹を2・3本ぶら下げて家に持ち帰ると義姉が解体し、刺身、煮魚焼き魚、潮汁と三日三晩程の鰹尽くしとなったりします。今でも、旬のものをいっぱい買って、それを毎日食べ続けることに幸せを感じる事が私は出来ます。尚、鰹は一本釣り漁法並びに産地(海)直送につき極上品であります。

初鰹むかでのよふな船に乗り

(宝暦11年、摺りは“満”)

目には青葉山ほとゝぎす初鰹 (素 堂)

第二話 (2)

持ち歌はここも廃盤カラオケ屋 三竿

私は5月28日が誕生日。亡き美空ひばりさんは29日です。自分の子供の頃、印象に残っている美空ひばりの歌が二つ三つあります。そのひとつ『三味線マドロス』が港に停泊中の漁船から流れて来ます。

移り住んだ公民館から歩いて10分程で漁港があります。焼津港より少し規模が小さい小川(こがわ)港と言いました。夏の夜、中学生くらいの子供が港にうなぎを釣りに行きます。

黒潮に乗って回遊する鮪・鰹などを、鳥山や海水の色などで発見、乗組員総がかりで漁獲をします。新鋭の船には既に魚群探知機もあったでしょうか?船倉をいっぱいに満たせばその航海は終了します。獲ってきた魚がこの港に水揚げされ、市場で売り捌かれます。乗組員は寄港した船・帰港した船を問わず陸(オカ)に上がって英気を養うのです。一艘の船におそらく一人か二人、留守居番がいてあちらの船こちらの船から秩序正しくレコードの曲をメドレーのように流します。留守居同士、お互いで繋がっているのを確かめていたのでしょうか。

夕凪の時が終わると風は陸から海に吹き始めます。曲が風に乗って流れていることを実感できます。音の強弱と音程がわずかに揺らいで耳に入って来るのです。

うなぎ釣りの餌は鰯の切り身。これは港の一角にある冷凍倉庫に入り、漁(りょう)に使う物を必要な分だけ拝借して調達します。一人のその日使う餌はせいぜい、2・3匹なのでお行儀が悪いような事をしない限り、叱られることはありませんでした。

手釣と書いて“てじ”。座ってひざに置いた指先に張った釣り糸の先、水底の餌にうなぎが喰らいつくのを、じっと待ちます。美空ひばりの歌がここで流れてきます。

♪ 波のォ〜

小唄にィ〜

三味線引いィけェば〜

洒落たァ〜 奴だとォ

仲間がァ 笑あう ・・・ ・・・

高知県土佐港第十六龍神丸(ありそうな船名です)

「三味線マドロス」が終わると、少し離れた船から松山恵子。

♪ もしも 私が重荷になったらいいのォ

捨てても恨みはしィなぁい〜

お願ァい

お願ァい〜

連れて行ってよォ この船ェでぇ・・・ ・・・

青森県八戸港第五弥之助丸(々)

水面は暗く、市場の明かりもまばらにポツンと灯っているだけです。無心に当たりを待っている時間、歌が心に染み込んでくるのです。

コツンコツン。2度の当たりで一気に糸を手繰る。手元に寄せたうなぎをボロ布で強くかつそっと掴む。優しく針を口からはずす。樽やバケツの底に海水を張ったに中に放す。当たりを受けてから1分も掛からない手際でこれらが行われます。

その間のどこかで手間取っただけで、そのうなぎは夜をもちません。哀れ、翌朝自分達家族の胃袋に入っていかなければならないのです。運の良かったうなぎは翌朝も元気に生きています。買い取ってくれる食堂などがあって、お店の客に鰻丼となって食べて頂けるのです。一匹50円くらいで現金化出来たのがありがたかった。

釣果でオデコになるということはありませんでしたが、翌日の収入にはならなかったことはあります。ですから、釣行の翌日は必ずうなぎを食べていました。

海から川に遡上する時のうなぎは小さくても一尺はありました。天然のうなぎはさすがに美味でした。義姉も美味いタレを作るコツをとうとう習得し、七輪の火加減を微妙に調整し、うちわを叩きながら焼いています。その匂いで、朝の目覚めを私は迎えていたのです。

お客さん海育ちだね皿の骨 三竿

第二話 (3)追憶

この歌をどなたかご記憶ありませんか?

♪ 何だか寂しくなっちゃって

港の見える丘にきた

真っ赤な夕日が燃えながら

水平線のかなたから

お〜い・お〜い・お〜い

私の幸せは何処に行ってしまったの

この歌は、私の女性感に少なからぬ影響を与えてきました。声は織井茂子又は菊地章子系です。心の絶唱がほとばしる演歌です。女の情念、彷徨う心、センチメンタリズムを痛いほど子供心で受け止めました。古い記憶なので歌詞に若干の間違いがあるかもしれません。

自分の子供時代を追憶する事は懐かしく楽しく、その後の自分の人生に啓蒙的ですらあるように思えます。しかし今日、現代人は“情報の氾濫”と言われるほどの刺激から、心の放浪を続けます。そして金欲、異性関係などの禁断の味に痺れて、挫折や転落の主人公となってしまう事もあります。「人は環境に影響される動物」である事は解るけれど・・・。

子供時代、町中(まちなか)の家は内風呂を持つ事はめずらしく、銭湯に通うか夏は内庭や台所のたたきで盥に座って行水をしていた時代です。小学生の中学年(三・四年生)頃ともなると、湯上りにはたかれる“天花粉”が厭でならなかった。あれは、おしめを取り替えたあとの赤ちゃんのお尻に必要なのです。男の子にはみっともない事この上もありません。

私の育ったのは花街(かがい)の中、芸者置屋・検番、料亭などが近くに在りました。芸者さんの、お仕事に向かう前の姿を頻繁に見ました。

夕刻前、友達と鬼ごっこやチャンバラごっこなどしていると、芸妓が湯桶を抱いて銭湯の一番風呂から帰って来ます。置屋の玄関先、晒で胸元を締め湯文字を腰に巻いた姿で、櫛で髪を梳き、乾かしています。和毛(にこげ)もまだ生えきっていないはずの少女も髪の毛は腰のあたりまで伸びています。それを見て男子も女子も子供たちが寄って来ます。

玄関脇の部屋はまだ半玉でミドルティーンのお姉さん達が身支度をする部屋だった。少女から芸者姿に変わっていくのを、開け放たれた窓の元に首から上を出して、みんなで眺めるのです。芸妓同士がお互いで手の届かない項(うなじ)や後肩に白粉などを塗っているのを、おゥ!などと感心して見惚れていました。

また、検番の二階で踊りのお稽古をしている時の、お囃しの声が耳に入って来ます。

「あれわいさぁ」

「や〜れこのせ〜」

僧侶の経を合唱するのは腹にズンと来ますが、芸者さんたちの赤い声、黄色い声は、心臓にキュンと来ます。同年代の女子に無い“おんなの華”が艶歌や姿態や香る声となって私の肌に密着していた時代は、七・八歳から少年期の終わり十五歳頃までだったと思います。

恋する人もいない恋から恋を知る 三竿

第二話 (4)昔の遊び

小ギャル語に絡んで哀しおやじギャグ 三竿

チョット昔になりますが、言葉を短くしたり、チョン切って言う事が流行りました。サラリーマンが『リーマン』、非常に格好が悪い事は『チョベリバ』。言葉がリニューアルされてどんどん慣用語になっていきます。殆ど言葉を短くして、響きの良さやインパクトを強くさせています。特に若い世代が旗手となって、今でも時代の流れの中に産みつづけているのは好い事だと思います。

彼らの心を淋しいとは思えません。コンコンと言葉が湧くオアシスだと思います。15年ほど前の夏、JR駅ビルの前で高校生が屋上ビア・ガーデンの看板を掲げながら道を往く人に呼び込みをしていました。

ガールフレンドを連れたクラスメートが彼を見つけて近ずき、大声で『マジィ?』(語尾上げ)。すると負けない声で『マジィ!』(語尾下げ)。で離れていきました。

『?』だけで行って『!』だけで帰ってきた小説家と出版社の往復書簡が昔、ヨーロッパであったそうです。

中学生の頃(1950年代後半)、“のさ言葉”という言葉の遊びがありました。一例として

「あんた、ないてんのネは」、「あのさんた、なのさいてんのネ」

「満天の星空」・・「まのさんてんのほのさしぞら」

「俳句」なら「はのさいく」。と作ります。

子供達の発明だったでしょうか?一時期、友達同士で自分の持っているボキャブラリーを出し尽くして響きの良い作品、意外性の強い作品を競い合いました。

一音一音の間に“ば・び・ぶ・べ・ぼ”を挟んでいく“ばび言葉”も在りました。

「あんた、ないてんのネ」はこうなります。「あばんびたぶ、なべいぼてばんびのぶネべ」

こちらはほんの一部エリート・グループのみの独壇場、雲の上の桟敷へと化して行きました。

ビー玉、こま、野球、釣り、将棋、相撲、チャンバラ、女子ではままごと(これって、大人の世界を凝視していく女の子の好奇心で、母親役、先生役などになりきって遊んでいるのでしょうか)、おはじき、お手玉(おじゃみ)、縄跳び。

子供の世界は、言葉の遊びだけでなく何かに長(た)けた子がその場その場で輝いていました。

1センチ角ほどのサイコロを五ツ、手に握って軽く上に抛り上げ、返した手の甲に巧く載せる、そしてそのまま又軽く上に抛って空中で掴み取る…遊びがあリます。一動作ごとに緊張と技術が重要です。手の甲で受け止める時、サイコロの広がり具合と落下時間差を瞬時に見極めて指の広げ具合・反り具合・手の上げ下げを調整してサイコロを手の甲に載せます。フィニッシュの空中で掴み取る事の失敗は、アウト!手の甲に載せる際に落ちたサイコロは、載せた分を一旦掴み取ってから、その中の一つを使いながら一つづつ拾っていく…そんな遊びでした。

道具のサイコロはひとり一人、瓦かレンガの割れたものを使い、コンクリートの壁、ごみ箱の上で磨いたりして作ります。遊び道具は自分で製作していました。

今、その頃に戻って“マイコロ”なんて言ったら“ダセー”といわれるか?

サイズの基準となる見本のサイコロがあってそれに倣います。正立方体の同じ物を五つ、時に予備を一つ。やはり下手な奴がいて誰かに作ってもらいます。何らかの謝礼はしていたと思います。巧い友達を賞賛しただけで済ましてたかな?

小学生高学年頃の遊びだったと思いますが、上昇志向の強い中学年が、飛び級で参加して来ることもありました。

一芸はある ゲーセンとパチンコ屋 三竿

第二話 (5)いじめですか

恩師より老けたのも居るクラス会 三竿

小学生・中学生時代、体罰が教育の場で、躾として実践されていました。また、生徒同士の力関係も今とは違っていたと思います。

時代が遡るほどに教師は、個性的に生徒を教育していました。小学生時代の或る二年間、自分が直接執行するのを避け、生徒同士に罰を与えさせた男性教師が居ました。どんな理念で罰っしていたかは、どうしても思い出せません。テストの結果が悪い時でも、罰がありました。

その罰とは。黒板(緑板)の前に立たされて、先生から罪状みたいのをバラされて晒し者になった後、皆が座った机の列の間を四つん這いで走らされ、尻を叩かれるのです。

罪ひとつにつき一往復、追い叩きとなるので痛みは少なかったけれど、恥ずかしさやみっともなさが強い罰でした。女子も男子と同じように受けていたでしょうか。

同じ頃学校で、鬼ゲームでこんな“遊び”がありました。男子のみの遊びです。ルールは、『鬼が一個のドッジボールの球を皆から投げ付けられる。鬼はそれを受けとめるか、当てられた後に転がったボールでも拾って自分の腕の物となったら、今度は誰かに投げ付ける。鬼が入れ替わるチャンスは、投げたボールを相手が受け損ねた瞬間のみです。闘うコートは校庭、エンドラインもサイドラインもない』。クラスの男子生徒のほとんどが時限の間の休憩、昼休みに、鬼をグランドに連れ出して回りを囲んでぶつけるのです。

鬼と、そうでない者との絶妙な間合いがこの遊びの中に在ります。鬼に力いっぱいボールをぶつけるという暴力的な快感。この権利を得る為には常にボールに近い位置に居なければならない。それはそのまま、鬼に成ってしまう最も危険なゾーンでもありました。鬼はたとえぶつけられても、転がったボールを確保すれば立場を脱出できるチャンスがあるので、それこそ鬼の形相でボールを受けに、向って行ったりもします。そして、確保したボールでやっと掴んだ希薄なチャンスを行使するのです。形振り構わず“えじき”を見つける事も有りますが、自分が鬼であった間につのった憎っくき“敵”を、次の“鬼”に貶(おとし)めにいく事が多かったように記憶しています。

この時ばかりは、鬼がボールを持って相手を追い詰めるのです。切磋琢磨という表現では軽いのです。荒々しい心が剥き出しの状態になります。青タン・赤タン・スリ傷が当り前なわけです。

腕力、体力のある生徒を鬼にさせる勇気や、優越感という快感も在ったはずです。しかし、一シーズン100日近くぶっ続けで、鬼のままで過ごした者も居ました。幾度かのチャンスが返リ討ちにあったなどの屈辱感を回りの何人が感応し得たでしょうか。

健全なる球技の道具を、こんな遊びの為に生徒の中に投げ込んだのは教師だったのだろうか、今更解明は出来ません。

Uターン いじめた奴の世話になる 三竿

第三話 流転(1)

父か或いは叔父(父の弟)から聞いた中国の民(たみ)の話です。大陸の有史以前から清王朝の終わりまで、民族が連綿と繰り返してきた、人の生涯の物語でした。

昔、子供達が湖沼にまつわる伝説を聞いたり、映画『俺あ三太だ』、堺駿二の『孫悟空』などを見て、自分の居る世界の内や外、あるいは裏側にとてつもない神秘的な世界が本当にあると信じていた頃に聞いた物語です。

支那の山奥に住む人たちは狭い土地の中で生活していたんだよ。だから二番目、三番目に生まれた子供は大人になってお嫁さんを貰うと、故郷を離れて生活しなければ生きていけなかったんだよ。そこで、お父さんやお兄さんに筏を造ってもらって、その筏の上で生活して川を下りながら歳をとっていくんだよ。

一番最後に海のそばの街に着いてやっと筏を捨て、今度は二人でその川に沿って自分達の故郷に何年もかけて戻って行くんだよ。生まれ故郷に戻った二人はすっかりお爺さん、お婆さんになっていて、小さな家に住んで遠い土地の話を人々に語りながら死んでいったんだよ。

下った河は長江。河口の街は上海。生まれた故郷は四川省奥深い、山ふところの地であったと思います。この話を語った父か叔父のどちらも、大陸に兵役で行っています。彼の地で聞いてきた話を私達子供に語り伝えてくれました。私が成長していく過程でこの話は、イメージが膨らんで文字通り、大河ドラマに脚色されていきました。

一生涯を懸けて一往復するほどの河の長さとはなんだったのか。途中、いくつかの流域の街に船を止め、土地の領主の元で子供を産み育て、娘や息子を召されたり、妻を盗られたり、夫が戦に駆り出されたり運命に弄ばれ、あるいは人生を切り開きながら河を下り、とうとう河口まで辿り着けた夫婦が幾組ほどあったでしょうか?二人の波乱な“前生”と、本能に突き動かされるようにして故郷に戻っていく“後生”。それを私は創作しているかもしれません。

歴史は、後世に名を残す少数の傑物を支えていた膨大な数の人間ひとり一人の生涯が、石垣の石となって成り立っていると思います。

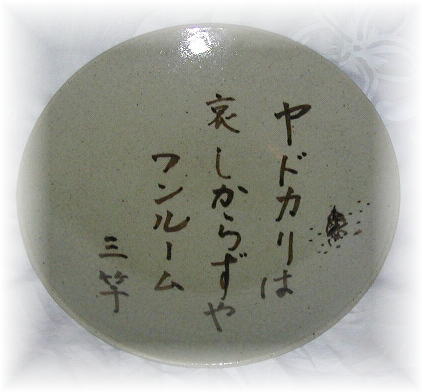

ヤドカリは哀しからずやワンルーム 三竿

平成11年5月23日。益子焼窯元見学のとき製作の皿(直径25cm)

第三話 流転(2)

『学校を休んだ日』

(1997年春撮影:場所:松戸市 戸定館)

1959(昭和34年)、中学三年の一学期。学級で運動会の出場種目ごとに他薦・自薦で出場選手の選考をしていたときのことです。クラスメートが100メートル走に私を推薦しました。この種目の勝者は絶賛の評価を受ける花形種目で、足に自信のある生徒は自ら手を挙げるのですが、皆どんぐりの背比べ状態で、なかなか決まらなかったのです。恥さらしとなってしまうかもしれません。その場は押し付け合いの様相に成り、幾人かの名前が次々に挙げられ消えていくうちに、お鉢がまわってきてしまいました。

「僕はこの頃少し運動しただけで、疲れて息が苦しくなります。この種目は無理です」。そんな言い方で断りました。事実、私は毎日疲れてクタクタでした。夕刊を配る新聞少年をしていたのです。学校の帰りに、配達のおばさんの家に寄ります。100部ほどを受け取っては1時間ほど駆けて配っていました。1カ月のアルバイト代は \1,400.-也。

玄関の引き戸をガラ!蒲鉾形に半円に丸めた新聞を上がりかまちにスイ!『お待ちどさん!』と各戸に配って行きます。風邪で数日休んだことがありました。ある家の女の子が『もうちょうさんのお兄ちゃんどうしたの?』と心配したそうです。“お待ちどさん”が“もうちょうさん”に聞こえたようです。配っていた地域の何軒かは私の配達を時計代わりに使って、夕餉の支度など始めています。『あら、もうこんな時間かや!』

検診でレントゲンの写真に影が写っていたので、病院で精密検査を受けました。そして『結核に罹っているようですね』と診断されました。学校に通いつづけられるか、微妙な病況でした。父からの感染です。小学校の頃からツベルクリン反応は大きかったので、何年も内心は気に掛かって居ました。

正直、私より兄と義姉のショックの方が大きかったようです。悪夢がもう一度繰り返されたのです。学校側と話し合って、私の休学が決まりました。中学三年の二学期から自宅療養となり、月に二度ほどの通院で治療する事になりました。新聞配達も出来なくなりました。

私は、学区外の中学校に通っていたので、周りの子供はこちらの状況は知りません。そこで、私は生活を自分で組み立てました。

1.皆が学校に居る時間は部屋で勉強している

2.家の中にばかりいてはいけない。近所の中学生が帰ってきた頃からは外で遊ぶ

3.夜は、近所のテレビのある家で見ている番組を、時々一緒に見せてもらいに行く

ご迷惑な事をしたと思います。

トイレが家の外にあって、日中に近所の人に見られない様、外の様子を伺っては、こそこそ這いまわって用を足していました。しかし公民館の住込みで賄いをしている家族であったのでは、周りは私の状況を先刻承知していたはずです。

第三話 流転 (3)

小学校の修学旅行は日帰りで、東京に行きました。焼津と東京を東海道線鈍行で片道ほぼ4時間くらいだったでしょうか。朝6時前に汽車に乗り込んで、22時に戻るくらいの日程としてその間の16時間から移動時間を除くと、東京の地におよそ8時間滞在したことになります。

どこを廻ったか、島倉千代子の『東京だよおっかさん』でおっかさんが曳かれていった場所などを、私達小学六年生があわただしく見学してきました。

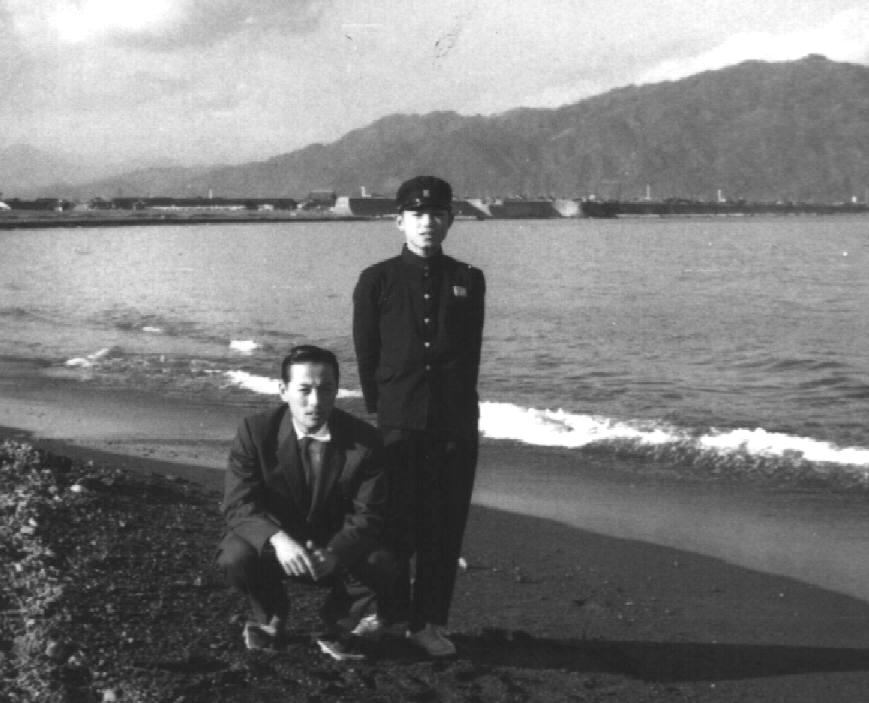

(1959年初冬の頃中学三年休学中)帰省した次兄と。

その地に三年後再び訪れることになります。私は中学三年生を東京でやり直す事に為りました。休学中に、次兄が東京から幾度か帰省し、長兄と二人で話し合ってていきます。恐らく兄弟の補佐として叔父や叔母を含めて決められていった事と思います。

居場所をなくしていった根本的な問題は何だったのか?長兄夫婦不和の中で、居候の存在の危うさが私自身に全く認識出来ていなかった事、うまく立ち回りが出来なかった事、でしょうか?

長兄が数日、家に帰らない事が幾度となくあって、私も義姉も心を痛めてはいても、その深刻さと痛さが違っていたのです。義姉にとってどんどん目障りな義弟となっていったのです。

少年を周りの肉親がどう指導して行ったら良いか、100通りのケースに100通りの方法があり、まして休学中の私の処遇に皆、どれほど大きなエネルギーを注いだことでしょう。

(当時の日記よりの抜粋)

1960年1月18日 月曜日 天気(静岡県焼津市・晴)

・・・・・・ 横浜を過ぎてしばらくすると、ネオンが美しくかがやいているのが多く見えてきた。そのとき僕にはふっと小学校の修学旅行の時のことが思い出されてきた。なつかしさも感じられる。新名所の東京タワーも見え出した。

1月19日 火曜日 天気(東京・くもり)

東京はスモッグがとても多く空気がきたないと聞いていたが案の定、朝から天気はかんばしくなかった。決して、僕の偶然見た曇天ではないだろう。そして、午前中から健康診断に行く時に見た太陽がボウーと、かすんで見えた。「水道橋」という駅で降りてその近くの病院へ行った。・・・・・・

1月21日 木曜日 天気(東京・晴)

・・・・・・3人で水道橋の病院へ一昨日の結果を見に行った。断面写真をとってからすぐ結果が出たが、四月からは、無理しなければ東京で生活しても良いとの事、とたんに嬉しくたとえようも無い程嬉しさがこみあげてきた。外へ出た。天気は大変良かった。 ・・・・・・

1月24日 日曜日 天気(焼津・晴)

今朝はとても寒かった。でも今日は日曜日なので朝は家の前で日なたぼっこをして遊んだ。それから僕はみやげの菓子をたべてラジオを聞いて過ごした。家の人達は大崩の焼津センターへ行ってしまったし・・・・・・

1月25日 月曜日 天気(晴)

今冬初めて水道が凍ってしまって午前中、11時頃まで水が出ないほどだった。とに角、静岡でマイナス6.7度ときている。・・・・・・

3月22日 火曜日 天気(雨のち晴)

いよいよ、本日のある時間、3時間ほどの空虚をはさんで全く新しい生活が訪れてくる。朝は、9時頃タクシーで駅まで行った。もしかしたらこの焼津という、今日までの16年近くまで暮らしてきた幼ななじみの町はもう二度と見る事が出来なくなるかもしれない。9時24分発の準急をもっていよいよ焼津を去った。・・・・・・

凱旋門なき都へと十五歳 三竿

第三話 流転 (4)

ニューライフは畳四枚狭い部屋 三竿

1960年4月、私は東京都中野区立第三中学校三年B組に転入しました。学校の近く、東中野の下宿屋さんに、次兄が借りた部屋は四畳間でした。学生を対象とした、古き時代のきちんとした下宿向き間取り、玄人下宿でした。奥に向かって畳が四枚、並列に横たわっています。うなぎならぬどじょうの寝床か?入り口に勉強机を置き、誰かの手作りによる茶箪笥を庭に面した窓のそばに置きました。入り口は初めて洋式ドアを体験。鍵のかかる部屋に初めて住みました。

ここは学生下宿、大学受験に再挑戦する青年や、大学の勉学と青春を併せてエンジョイする地方の良家の子息、そして、毎夜遅く帰宅する兄とそれを待つ弟の中学生の私達。兄が帰って来るまで、私は努めて起きていました。この下宿から私の中学第三学年が再出発します。

昭和30年半ばは都市と企業が繁栄を始め、田舎っぺが陸続と都会に移動し始めた頃です。新しい中学校には、私を含めた1年生から3年生同類13人が転入してきました。一同を前に、『皆さんは、地方の学校で伸び伸びと勉学や、クラブ活動で頑張ってきたと思います。しかし、この学校では今までと同じ生活をしていては、皆に遅れていってしまいます。気を緩めないで成績を上げていくよう頑張ってください』学校の説明の最後にこの言葉を述べたのは教頭先生だったでしょう。気持が引き締まると同時に、都会の先生に対し、少し構えたものが私の心に湧きました。

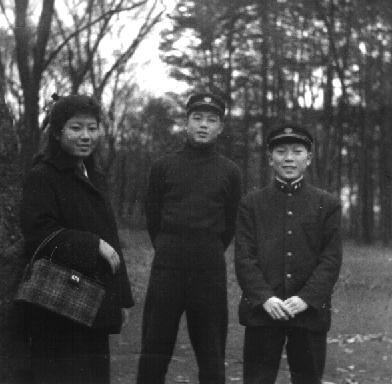

(1960年・下宿屋さんの姉弟と。私は真ん中)

1960年3月下旬から4月中頃にかけて3・4日に一日毎に春雨が降りました。『都に降る雨』は私の心を打ち心を和ませました。中学校は、出来たばかりの鉄筋コンクリート三階建てでした。この三階の教室から、こぬか雨に煙ぶる空の下、国電中央線快速電車のオレンジの車輌・総武線緩行線のこげ茶色の車輌が音を濡らせて走っています。その光景を長いこと見続けていました。

私の生活は転校という、地方から都会・東京に住むという空間変化がありました。しかし、次兄は二十二歳にして弟を養いながらの、会社勤めという異様な立場となりました。私を引き取る為に会社の独身寮を出て、私には下宿の食事を与え、自分は外で食べるという状況だったのです。会社事務所などのセキュリティは、まだ社員で賄っていた社会です。時々、当直で泊まりを取っていた次兄は恐らく同僚の義務のいくつもを、自分にあてがってまでもして、私を学校に通わせていたと思います。

孝行のしたい時分に兄もなし 三竿

敢えて、摸倣作とは言わないで、詠ませて頂きました。

第三話 流転(5)

亡くなられた池波正太郎さんの著書の内、『食』を述べた随筆が幾編かあります。或る作品の中で、ご自身が一年365日の食事の内容を記載し、三年分を一冊とした日記帳を用いている話があります。結婚した当初、母親と同居するにあたり嫁姑問題の先々を考慮して採ったのが“二人の女性の共通の敵であり主人”となる事だった、と書いています。母堂が、老いては子に従いという事で実行出来たのでしょうか。

そして、この日記帳が、家庭円満に一役買っていたと想像させる部分があります。『ねェ今夜、何する?』と問われて、この日記を開いて昨年・一昨年のその頃の食べた物から選んで『今夜は、湯豆腐にしなさい』とか日記を閲覧させて“女ども”に澱みなく指図したようです。

成る程、と思うところがあって、私がそれに倣ったのが1988年5月12日。13年以上続いてきました。私の人生はその間も紆余曲折が有って、時に最長一週間何も書けなかったとか、脊椎第6番圧迫骨折−−いわゆる背骨をつぶして8週間の入院生活をした時は、病院食を記載するのに、“なます”の具材一品まで意地で書いたりしてきました。この時は別の手帳に記載となったりしましたが片時も離せない日記帳となっていました。

この日記には派生的なメリットがありました。人はその日食べた物から、その日の出来事・感情・行った場所・逢った人・天候などを思い出すことが出来るのです。池波正太郎さんはそんな示唆も与えています。

脳が主記憶装置、日記帳が補助記憶装置となるのです。人の主記憶装置の膨大なメモリーと保存方法が良く出来ているからでしょうか、日記の参照で記念的な自分史の資料はほぼ揃います。この日記は、残念ながら数年前を最後として、記載が挫折しています。

私の転入した中野区立第三中学校三年B組の担任は、新進気鋭の男性教諭、何か出来すぎ。

6月3日の体育大会直前、大変悩んだ事がありました。体育の授業が増えました。病気予後の観察で体育授業を見学している私に、一部クラスメートから野次が飛んできて心を痛めたり、自分の女々しい姿を嘆いていました。と共に日記帳へ、その日の行動と『食』の初体験と、鑑賞した映画の感想などを詳しく書いていました。

4月5日(火曜日) 曇り後晴

昨夜、志郎君とつりに行く約束をしてあったので、9時頃志郎君といっしょに行った。東中野駅から、電車に乗って、市ヶ谷駅で降りた。つり堀は、駅のホームから、良く見える程近かった。最初一時間釣る事にした。・・・志郎君は三十センチもあろうと思われる鯉をつったのに僕はふな二匹と、はやの子(くちぼそか)四匹しか。それで電車賃も含めて120円かかっての収穫だ。焼津等ではたヾで釣れる所を、全く馬鹿な話だ。

4月16日(土曜日) 曇り

(兄の友達の家で)御飯を呼ばれてから、色々して遊んだがその時、初めて紅茶を飲んだ。しかし思ったよりおいしくなかった。

4月17日(日曜日) 曇りのち雨

平井に来ていて、今日も、初めて体験した事が二つあった。その一つは、近くの荒川放水路で貸しボートに乗って、オールをこいた事だ。・・・

(兄と)5時すぎ平井の家にわかれをつげて錦糸町で映画を見た。「新吾十番勝負」と「男の対決」だ。・・・ 閉館になって外へ出ると雨が降っている。駅まで走った。電車に乗ったその時だ。僕は雨の夜の東京の街を見た。ネオンはうるみ、雨の粒がガラスにあたって下へ流れていく。騒音であるはずの電車の音もなぜかロマンチックだった。こんな事を考えた。さっき見てきた映画の中で丘さとみという女優さんが出てきたがあんなにも美しい女の人がいるものかと驚いた。以前見た「ヘラクレス」の映画の中にも今日と同じような感じを受けた女優がいた。

5月15日(日曜日)晴

・・・兄と駅の手前の映画館へ入った。「眼下の敵」がだいぶ面白かった。初めから最後までの中に、一人の女の人が出なかったが僕が今までに見た映画の中では初めてだと思う。(更に全編、陸地の見えない映画でもあった)外へ出たらもう9時近くだ。東中野の銀座通りでぎょうざというものをたべた。二人前も食べた・・・

1960年5月28日、私は16歳になりました。春先以来ラジオでケーシー・リンデンの「悲しき十六才」がヒットを続けていました。その頃の毎日の生活や、考えていた事をなぜ日記に残していたのか? ただ淡々と書いていたとしか思えません。

元服は十六だったぜ十七歳 三竿

(17歳の犯罪が多発した2000年に詠む)

第三話 流転(6)

私は末っ子で四男坊です。出生まもなく夭逝した兄が一人居たようです。

今。最早、残る兄姉はすぐ上の姉一人のみとなりました。ディツク・ミネの『人生の並木道』に似て、日暮れの道を歩む兄と妹とはなりませんが、千葉と郷里に離れても励まし、励まされて歩いています。

私の第一期の東京生活は、1960年3月から翌年8月まで、中学三年から高校一年一学期までとなりました。なぜ再び郷里に戻らざるを得なかったのでしょう。長兄・次兄の次に私は姉のお世話にもなっていきます。

東京中野区立第三中学校で私が高校受験を目指していくうち、兄から入学志望校について、言い渡されたことがあります。順当なら第三学区への進学となるのですが、「第六学区の中に決めなさい」と言うのです。受験願書をそろそろ用意する時期となって志望校の絞り込みに入り、兄にその話を持ちかけた時でした。一年間の努力の末、当時第三学区内ではベスト3には位置する高校が射程距離に入っていました。

しかし、下宿生活を続けることが経済的に限界に来ていて、兄は自分の結婚問題と共に、婚約者の実家の勧めを受けて、その義父に私の扶養を頼む事にしたのです。私は江戸川区平井にあるその家にこの一年間幾度となく伺っています。

兄の指図は学校の担任をも戸惑わせました。何しろ、対象学区外の高校のレベルが先生にも定かには判らない。私の転居も避けられない。結局都立小松川高校となりました。この決定の経緯で何にも増して口惜しかったことは、志望校を決める要素が只々、通学に歩いていける範囲を選ぶ事だったからです。当時の第六学区の頂点に都立両国高校があります。そこを志望することが出来なかった事に直接口惜しさは残っていません。むしろ進学には本来は二義的なはず、と思っていた事(最寄の学校に通学する事)に従わざるを得ない心の軋みを感じたのです。受験までの僅かな期日に、私は気落ちする事なくラスト・スパートを懸けています。

姉妹の多い大家族だったその家は狭く、ご両親の他、私とは歳の前後した姉妹と、黒一点の長兄が自宅から勤めに通っています。婚約者は兄と結婚し、家を出て新生活に入りました。遊びに行っていた時代と居候として生活し始めてからの違いは明白でした。

しきたりを踏めず敷居が高くなり 三竿

血と油へ水は素直な負けをする 三竿

他人が家の中に入ったことで最も苦慮したのは、母親です。ワンマンな家長と子供達の間にあって、全エネルギーを使いバランスを取ってきた感覚に微妙な変化が出る。更に子供同士の力のバランスも変わる。私をぐるりと取り巻き、各人が色々な角度から私の考え方、行動を見て対応したのが、少しづつ位置を移動させ、私対家族という構図になったのです。

家族間の行き違いの修復は不可能ではありませんが、他人と家族とのそれは、修復への努力を持てない時があります。その結果、小さなきっかけから始まった事でも拒絶感へと感情が進んでしまう事が出てきます。己と相手の間に起きた不協和音は、自分の責任が充分ある事は認める、しかし原因は相手にもあるじゃないかと考えたり指摘する事はとても苦しい事でした。私の心に萌芽する疎外感、このむなしさを感じた時、『鬼ッ子の業』を感じてしまうのです。

居候として自分がお世話に成っていた家から既に嫁いだ姉が居て、嫁ぎ先の家人から、私への扶養拒絶状が郷里の長兄に飛びました。高校一年夏、私は転校手続きを学校に依頼しました。戻り先が定まらない内に帰省し、郷里の隣町にある高校に行って転入試験を受けました。自らの退路を立ってからの行動を、取らざるを得なかったのです。

盆栽は美しくあれ哀れとて 三竿

第三話 (完)

続く

私の郷里は静岡県焼津市です。

私の郷里は静岡県焼津市です。